双流融媒全媒体记者 席秦岭 刘琦 实习生 侯忞帜 胡译予星富优配

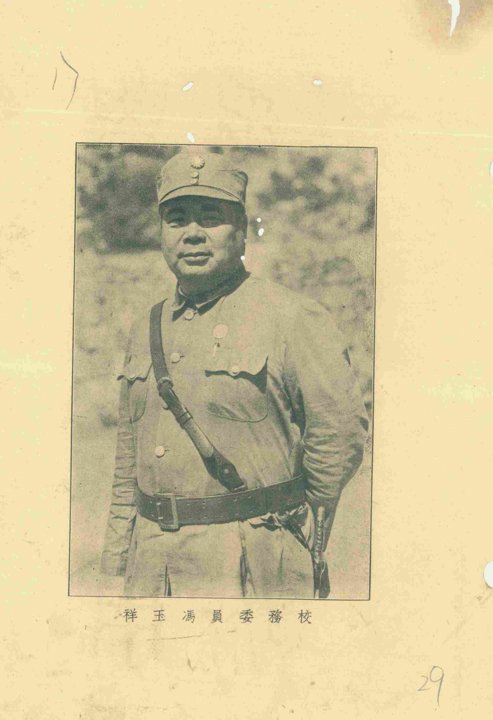

图片说明:冯玉祥将军(双流区档案馆提供)

1937年抗日战争全面爆发后,长期战乱让中国人力、物力、财力消耗殆尽——沦陷区扩大导致税收锐减,国民党上层权贵贪污腐败加剧,国家财政入不敷出、赤字严重,中华民族到了“最危险的时候”。

为唤醒民众危机意识与爱国热忱,争取抗战最终胜利,冯玉祥在四川发起节约献金救国运动。巴蜀儿女不分男女老幼、不分贫富贵贱,踊跃捐献,万众一心,共赴国难,为支援抗战尽了最大最重要责任。

事实上,全民献金的火种早有传递。1931年“九一八事变”后,海外华人华侨与国内有识之士便率先发起民间献金救亡活动;1937年“七七事变”后,国内献金运动在上海兴起,后蔓延至武汉,虽多在大城市开展,却已然拉开全民献金的序幕。

1937年秋至1941年春,重庆和成都先后多次组织开展献金活动,倡导一日一分捐钱行动,举办劝募游艺大会、义卖献金大会、节约献金竞赛和出钱劳军竞赛等活动。

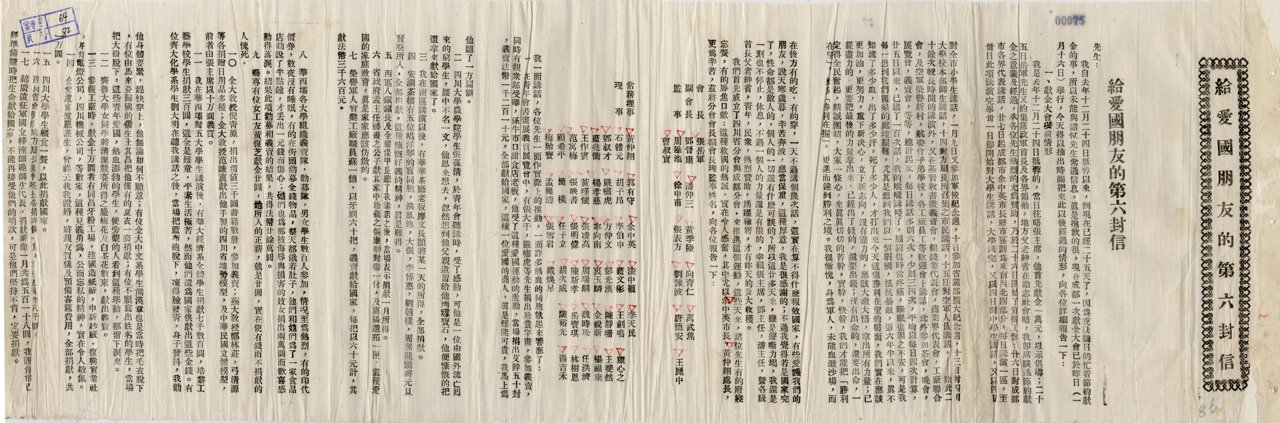

在成都市双流区档案馆里,有一封写于1944年1月18日的信笺,字里行间跳动着80年前成都街头的献金行动——冯玉祥将军写给“冯副委员长”的第六封信。

冯玉祥和双流的两次“握手”

初到双流 慰问士兵,鼓励杀敌

抗日战争时期,冯玉祥将军曾两次来到双流,在当地留下了深刻的印记。1939年1月15日,冯玉祥将军在47军军长李家钰的陪同下首次抵达双流。当天上午10时,他在双流外北广场阅兵,受检阅部队是47军补充团,同时也顺便查看了全县的壮丁队伍。

数千人齐集广场,将军亲临部队行列之中,仔细查看士兵手中武器的修整和保管情况,当场给予表扬或批评,还亲切询问士兵生活疾苦,让在场官兵深受慰勉。

检阅完毕后,冯将军登台讲话,声如洪钟,亲切动人。他鼓励部队开赴抗日前线,英勇杀敌,同时号召全国人民奋起救亡图存,支援前线,争取最后胜利,为民族争光。

长达两小时的讲话,让数千听众无不为之动容。讲话后,冯将军还将其所著《学生救国问答》一书赠给县长罗宗文,嘱其翻印转发广大青年学生阅读。《学生救国问答》中,他将他能想到的以及同青年朋友见面时他们常出的问题归纳成二十九条问答,现摘抄两条如下:

“现在,我们应该集中所有的力量星富优配,来争取国家的生存。国家保得住,才能讲百年大计。”

“无论城市和乡村的民众,无论是农工商或无业同胞,无论老幼男女,都应该在抗战目标之下,分别组织起来,……这样,在当地是后方的时候,可以防止汉奸等;在当地是战区的时候,就可以……”

“第一,要认清国家的危急,自身责任的重大,以大无畏的精神,下最大的决心;第二,要以牺牲的战斗精神,苦干到底;第三,要虚心,要冷静,要沉着;第四,要认清现实,脚踏实地;第五,要从大处着想,从小处做。总之,凡事要求实效,不可只凭热情。”

再到双流 发动义卖,共赴国难

4年后,冯玉祥将军再至双流。

1943年12月21日,因抗战需要大量军费,冯玉祥不辞长途跋涉,由重庆出发,经新津来到双流,发起爱国“义卖”活动。此次活动在双流文庙大成殿前大坝举行,他身着土布棉军服,平易近人。他见有年高之士,便请其上座;若遇西装革履之辈,则不甚为礼,叫上台去让其站立一旁。下午休息时间,他还上街闲转,与老百姓攀谈,全无一点官气。

在大会上,冯玉祥首先讲述了当前抗战情况以及后方民众与前方抗战的重要关系,随后谈到献金“义卖”。他以通俗易懂的方式向民众解释前方抗战的巨大消耗,如枪支弹药的持续花费等,强调国家困难时期,每个人都应尽自己的义务,有钱出钱,有力出力,齐心抗战,共赴时艰。

大会上,他以买东西为例讲了献金的重要性。他说,当我们买一件东西,付上一次钱就完了,就可长期使用了。但是,买了枪就要打子弹,每发子弹都需要花钱。“一支枪一天要打几十发乃至几百发子弹,一天一支枪要花多少钱!一个月,一年要花多少钱?”“还有负伤的要医药,将士们每天要吃饭,还要发军饷,这又需用好大一笔钱。”

算完账,他向大家发出了灵魂拷问,“当前国难当头,国家比较困难,钱不够用,怎么办?怎样打仗?大敌当前,我们能坐视不理吗?难道我们甘当亡国奴?如果我们不支援前线,如果有一天敌人杀到这里来了,试问你的家还会存在吗?你的钱财还能保得住吗?”最后,他高声疾呼,“同胞们,我们都是中华儿女,齐心抗战,共克时艰,挽救危亡是每个中国人应尽的义务和职责,望同胞们踊跃捐献,拿出钱来,支援前线,争取最后胜利。才能保国,才能保住你的家。”

将军给爱国朋友的第六封信

以“讲台为战场”,让成都献金活动热情高涨

图片说明:冯玉祥将军写给爱国朋友的第六封信(双流区档案馆提供)

1944年1月18日,冯玉祥提笔写下《给爱国朋友的第六封信》。这封信很长,报告了献金大会以前的情形、热血同胞积极响应情况,以及媒体报道献金大会的内容。

信中,冯玉祥谈到,1942年冬星富优配,他途经成都,讨论抗战救国方式。在他的积极倡导下,参会人员形成共识,一致将节约献金作为他们参加抗战救国的主要方式,并积极付诸行动,发起节约献金救国运动。

真正让献金运动在蓉城“热”起来的,是他以“讲台为战场”的奔波。1943年12月24日,他抵达成都后,在25天内连续演讲百余次,日均四次的高强度宣讲,让他“喉咙讲哑了,脑袋也时常疼痛”。

他提到,他的宣讲对象覆盖广泛:从大学生到小学生,从工厂员工到僧道人士;话语朴素却直击人心:“这六年以来,真不知流了多少血,出了多少汗,死了多少人,才打出来今天这个胜利在望的局面,我们实在应该加油,更努力”;信念坚定且饱含担当:“身为军人,未能血战沙场,实感惭愧”,但 “国家若亡,个人一切皆无意义”,他呼吁:“已经出力的要拿出最后力量,已经出钱的要再出钱,没出命的要准备出命”。

没有空洞说教,只有对山河破碎的痛惜、对前线将士的牵挂,这份赤诚唤醒了无数民众的爱国心。

在此之前的1942年11月至1943年7月,冯玉祥虽凭借军事委员会副委员长身份及 “爱国将军” 的影响力,在重庆城区开展献金劝募,但因活动局限于城区、动员对象仅为少数爱国人士,未能广泛发动群众,最终收效有限,捐款总数仅 88 万余元。也正因如此,他在成都的“全民动员”显得更具意义。

那些跳动在信中的爱国心

有张大千捐的字画,也有小老板义卖的艾饽

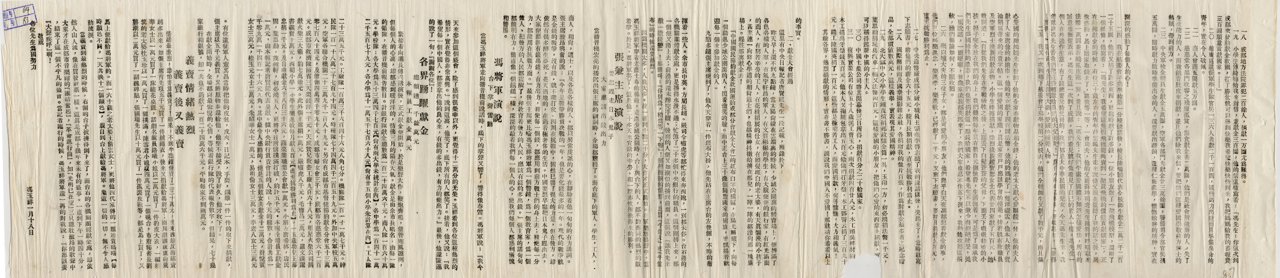

图片说明:冯玉祥为给爱国朋友冯副委员长第六封信(双流区档案馆提供)

信中最动人的,是那些未被历史尘埃掩埋的名字与故事。

1944年的成都青年会,张大千、严啸虎捐出珍贵字画参加义卖,牛市口甜食店老板邬受华,被这满纸赤诚烫红了眼。“先生以笔墨当枪,我这艾饽也能尽份力!”当天下午,五十封还带着热气的艾饽,摆在了义卖台,糯米香混着墨香,成了最特别的 “爱国味道”。最终,邬老板的艾饽义卖1210元。冯玉祥在信中写道:“这样一位爱国的商人,真是难能可贵。”

安澜茶楼的五位盲同胞看不见阳光,却看得见国家的危难。他们靠唱洋琴谋生,日子本就艰难,却主动提出将元旦当天卖艺的全部收入捐献,他们看不见,却不能让国家也陷在黑暗里。

在华西坝的大学里,更藏着无数热血青春。齐鲁大学化学系学生刘大明,听完讲演后当场脱下身上的蓝布袍,寒冬里冻得脸发青、身子发抖,旁人劝他穿上,他却摇头;金大中文系学生熊汉章跟着脱下毛衣,马来亚归国侨生王其昌捐出仅有的一套夏衣,还有位不愿留名的学生,默默脱下大褂…… 寒风中,一件件衣物堆成小山,那是青年们“宁冷己身,不冷国心”的誓言。

航委会子弟学校里,一个小朋友攥着飞机模型,在献金队伍里踮着脚。他好不容易挤到冯玉祥将军面前,把模型和纸条一起递过去,纸条上的字被汗水浸得发皱:“冯先生:我希望这只假飞机能够卖到一架真飞机的价钱贡献国家。”

这些细节印证着冯玉祥的感慨:“谁说中国人不爱国?请看这些事实!”

1944年1月16日的少城公园,成为全民赤诚的缩影。不到九点,体育场已挤满人群,军人、学生、工人、老太婆、小孩甚至和尚道士,都朝着同一个方向涌动。当冯玉祥步入会场,全场掌声雷动,这是对25天奔波最好的回应。

献金开始后,数字不断跳动:银行队一百二十四万六千元,商人队一百六十万元,学校队、工人队、工厂队…… 献金大会最终募集一千余万余元。

义卖环节更热闹,不到半小时就卖了二三十万元,东西却越卖越多。张主席买了绒绳衣又捐出去,川剧演员竞华用一万元买绣花桌毯再献国家,话剧演员路曦花两万元买豹皮大衣当场捐献,六十岁的王清云老太婆,把四代家传的玛瑙捧到台上。

正如信中所记,义卖时“台子被挤得倒下来了……像在买发财票一样”。

这封尘封的信,记录的不仅是一场献金运动,更是民族精神的基因图谱。从薛坤明老人“把国家当父母”的赤诚,到小学生“假飞机换真飞机”的纯真,无数平凡人的选择诠释着“爱国”二字的千钧重量。

这,正是冯玉祥将军在信中未言明却已然揭晓的抗战密码——全民同心,其利断金。

人物档案

“布衣将军”冯玉祥

冯玉祥,安徽省巢县(今巢湖市)夏阁镇竹柯村人,杰出的爱国将领,著名的军事家、政治家、中国共产党的挚友。他历任国民革命军第二集团军总司令、察哈尔民众抗日同盟军总司令、国民政府军事委员会副委员长等职。抗战胜利后赴美“考察水利”,参与创建民革,任民革中央执行委员会常委、中央政治部委员会主任。1948年,回国途中不幸因轮船失事遇难,终年66岁。

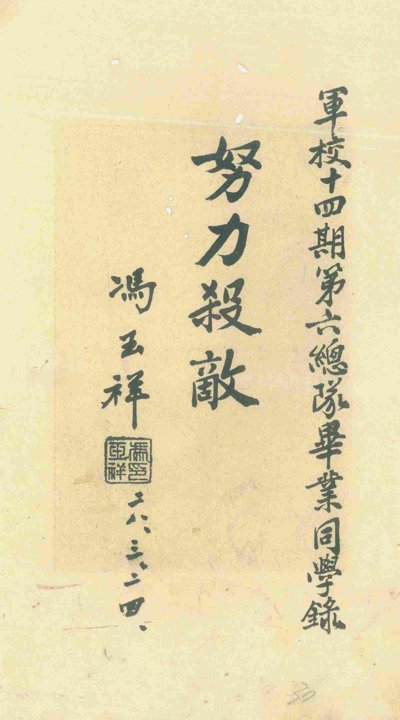

图片说明:冯玉祥为陆军军官学校题词“努力杀敌”(双流区档案馆提供)

参考文献:新华网《爱国将领冯玉祥:布衣上将,戎马焕章》、《冯玉祥将军来双流》(朱明礼 张正祥)、《冯玉祥:给家国朋友的第六封信》(双流区档案馆)。

特别鸣谢:双流区档案馆星富优配

贵丰配资官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:启盈策略 北京密云受灾镇村主街清淤工作已全部完成

- 下一篇:富配平台 裸k线三要素